沖縄の旧盆(お盆)は、沖縄独自の文化と伝統が色濃く反映された大切な年中行事です。

この行事は、祖先を敬い、家族や地域の絆を深めるための大切な時間であり、毎年旧暦の7月13日から15日までの3日間にわたって行われます。

この記事では、沖縄の旧盆の詳細、行事の流れ、地域ごとの特色、そして現代における意味について紹介します。

沖縄の旧盆の基本情報

沖縄のお盆は、旧暦(7月13日から15日)に基づいて行われるため、毎年日付が異なります。

2025年の沖縄の旧盆は、9月4日(木)から9月6日(土)にかけて行われます。

沖縄ではこの期間を「シチグヮチ」とも呼び、特に重要視されています。シチグヮチには、祖先の霊を迎えるために多くの家庭で準備が行われ、家族が一堂に会する重要な機会となります。

旧盆の行事の流れ

1日目:ウンケー(お迎え)

お盆の初日は「ウンケー」と呼ばれ、あの世からご先祖様をお迎えする日です。

この日は、家の玄関で線香を立て、祖先を迎える儀式を行います。夕食には「ウンケージューシー」と呼ばれる炊き込みご飯や、果物、お菓子などをお供えします。

また、家中を掃除して清め、祖先を気持ちよく迎えるための準備が行われます。

なびんちゅ

なびんちゅお盆中の3日間は、毎回料理を作り、仏壇にお供えして、ご先祖様にゆっくり過ごしてもらいます。

2日目:ナカヌヒー(中の日)

お盆の2日目は「ナカヌヒー」または「ナカビ」として知られ、親族や友人を訪問し、お中元を届ける日です。

この日は、家族や親戚が集まり、近況を話し合う大切な時間でもあります。コロナ禍の影響で集まりが減少しましたが、以前は遠方からも家族が集まり、楽しいひとときを過ごしていました。

なびんちゅ

なびんちゅ以前は親戚と、近況をユンタク(話し)ながら、祖母が作ってくれる中味汁や三枚肉等を食べていました。

3日目:ウークイ(お送り)

お盆の最終日である「ウークイ」は、ご先祖様をあの世に送り出す日です。

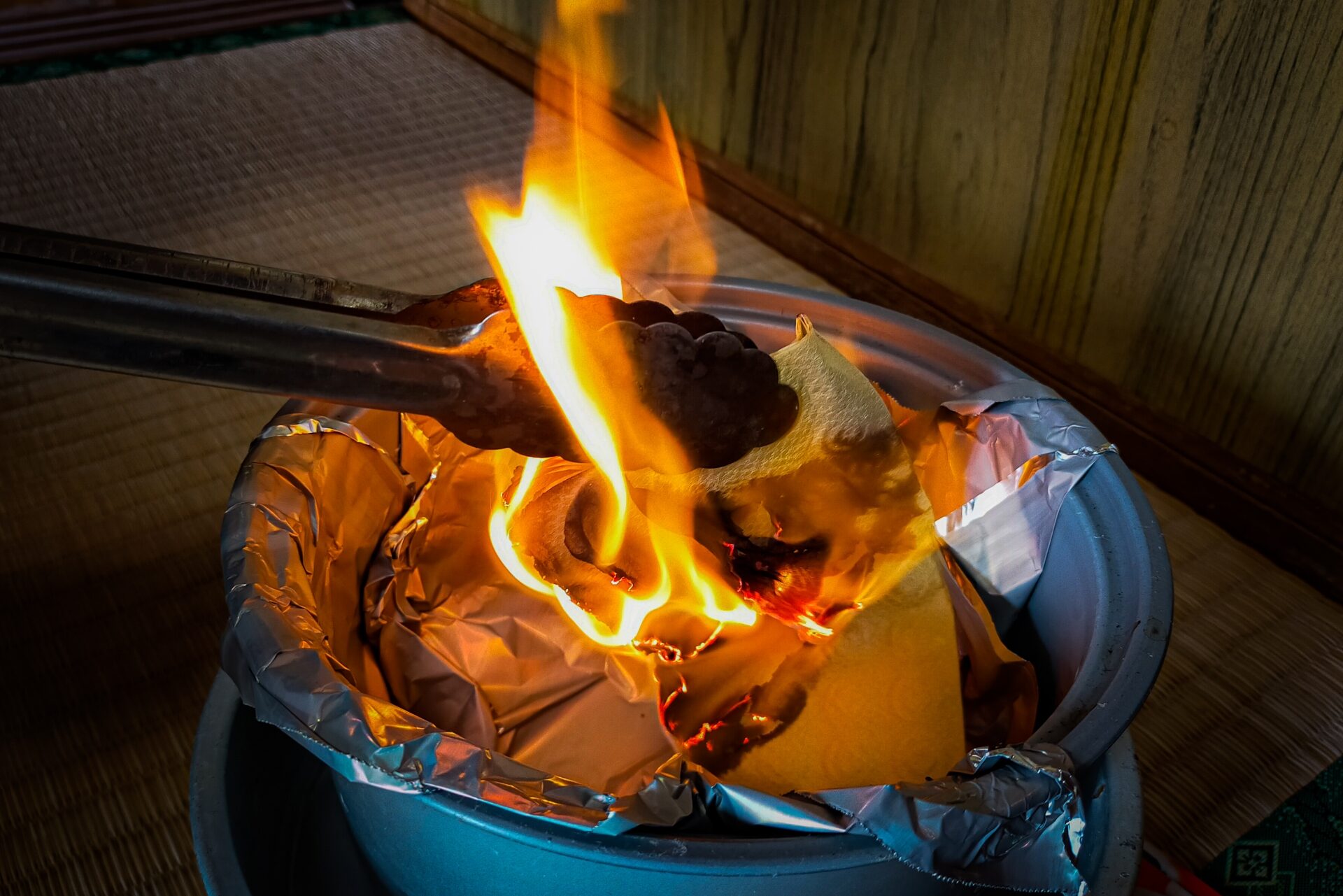

この日には「ウンサミ」と呼ばれる重箱料理をお供えし、家族も一緒に食べます。夜には「ウチカビ」と呼ばれるあの世のお金を燃やして、ご先祖様を見送ります。

ウークイの夜は、地域によっては深夜までエイサーが響き渡り、家々を巡る光景が見られます。

沖縄の旧盆の風景

沖縄に住んでいる方々には見慣れた光景ですが、旧盆前になると、スーパーには旧盆用の果物やウンサミのお供えセットがずらっと並びます。また、夜になると各地域でエイサーの練習が行われ、その音色が響いてきます。

エイサー練習の様子を見学するのも楽しみのひとつです。

なびんちゅ

なびんちゅちなみにウンサミは、当日なかったりするので、事前注文しておくほうが安心です。

地域の絆を感じる旧盆

全国的に担い手不足や過疎化が進む中、地元のために仕事帰りに練習に参加する人々が多く、旧盆前には地域の温かさを感じることができます。

特にエイサーや道ジュネーは、地域住民同士の交流を深める重要な役割を果たしています。

お盆中に行われる行事

エイサーの役割

エイサーは、沖縄の旧盆に欠かせない伝統芸能であり、祖先を迎えたり見送ったりする際に行われます。また、地域ごとに異なるスタイルや振り付けがあり、青年会が中心となって練習を重ね、旧盆の期間中に披露します。

基本的な役割

- 祖先の霊を迎える: 旧盆の初日「ウンケー」に祖先の霊を迎えるための踊りとしても行われます。エイサーを通じて霊を歓迎します。

- 霊を送り出す: 旧盆の最終日「ウークイ」には、祖先の霊をあの世に送り出すために踊られ、地域の青年たちが集落内を練り歩きながら演舞します。エイサーの踊りは、祖先を無事に送り出すための祈りを込めたものです。

- 地域の絆を深める: 地域の人々が一緒に集まり、共に踊ることでコミュニティの絆を強める役割も果たしています。

道ジュネーと呼ばれる地域を巡る演舞は、住民同士の交流を促進し、地域の伝統を次世代に伝える重要な機会となります。

道ジュネー

道ジュネーは、旧盆の期間中に行われる地域の伝統行事で、先祖供養のために集落を練り歩く演舞です。

道ジュネーは、無病息災や家内安全を祈願する意味も持ち、地域の人々が一体となって行います。

地域によっては、SNSなどでルートが公開されることもあり、観光客も参加できる機会が増えています。お住まいの道ジュネーを見学してみるのもオススメです。

なびんちゅ

なびんちゅ私は一度、道ジュネーを地元で体験したことがありますが、何時間も踊って、結構大変でした。

集落によっては地方(歌い手)が一人で何時間も歌っていることもあって、頑張っている人達の姿をみるとパワーもらえます。

地域ごとの特色

沖縄の各地域では、旧盆の行事や風習に独自の特色があります。

例えば、宮古島や八重山諸島では、独自の方言や文化が色濃く残っており、旧盆の行事もそれに合わせた形で行われます。

特に、宮古島では「ストゥガツ」と呼ばれるお盆があり、独自の料理や儀式が行われます。

ヌーバレーの行事

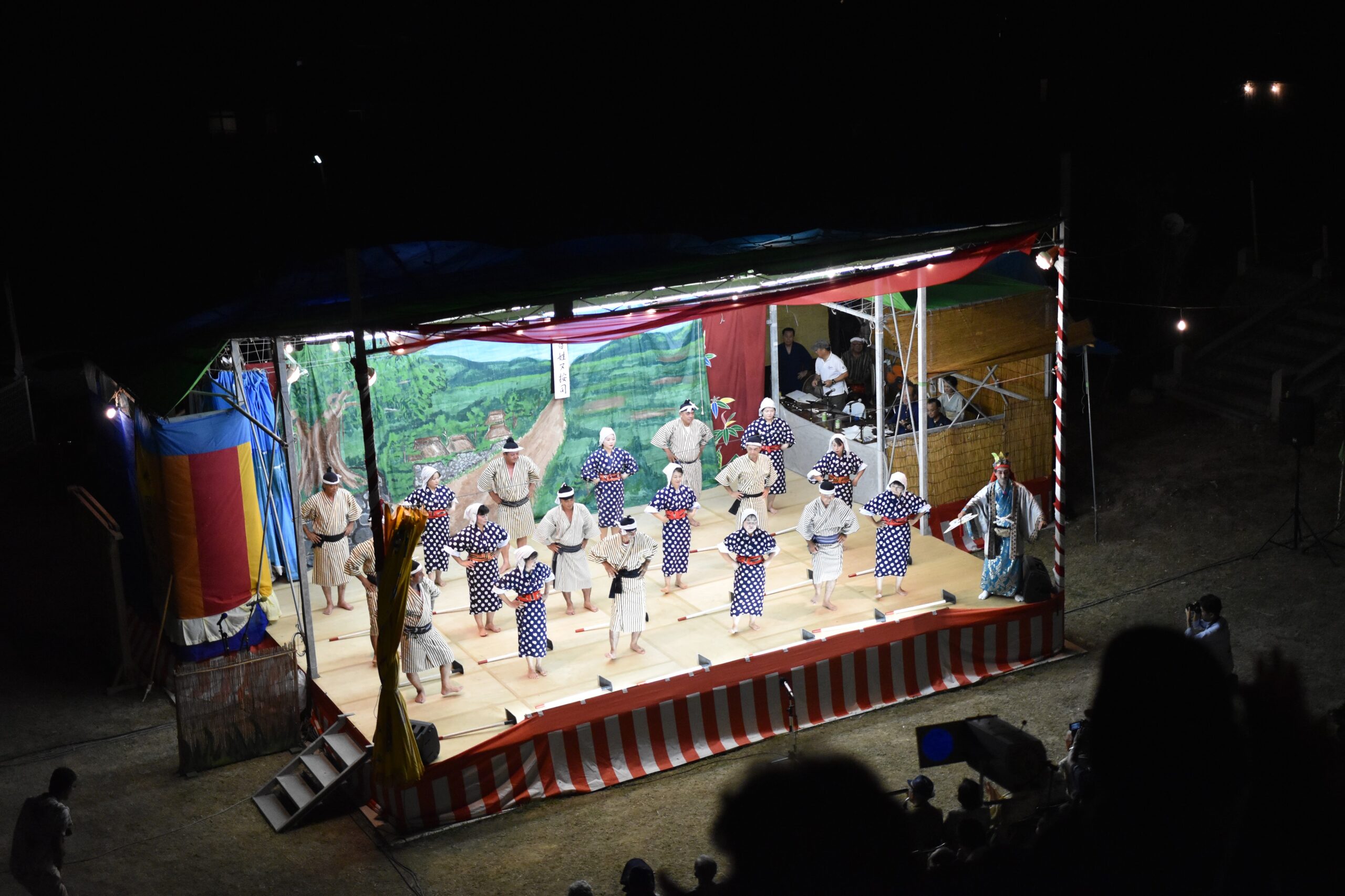

ヌーバレーとは、沖縄本島南部の南城市で行われる伝統的な行事で、旧盆の最終日(ウークイ)の翌日、旧暦の7月16日に行われます。

地域の人にとって特別な意味があり、主に以下の目的があります。

- 無縁仏の供養: 旧盆の期間中に帰りそびれた霊や、誰にも見送られなかった無縁仏をあの世へ送り返すための神事です。地域の人々が集まり、これらの霊をもてなすことで、安寧と五穀豊穣を祈ります。

- 地域の伝統芸能の披露: ヌーバレーでは、地域に伝わる伝統芸能や舞踊が披露されます。

特に、知名、安座真、久手堅の各地域では、エイサーや獅子舞、組踊りなどが行われ、地域住民が一体となって楽しむ場となります。 - コミュニティの結束: この行事は、地域の人々が集まり、共に楽しむことでコミュニティの絆を深める役割も果たしています。

参加者は、家族や友人と共に和気あいあいとした雰囲気の中で過ごし、地域の伝統を次世代に伝える重要な機会となります。

私が見学したことがある南城市の知名・安座真・久手堅の3地域では、数ヶ月前から踊りの練習や設営が行われ、地域で最も大きな行事となっています。

特に知名区のコサックダンスに似た「胡蝶の舞」は人気があり、県内外から観覧者が多く訪れます。

以前は地元出身の人間国宝の照喜名朝一先生が歌われる姿をみることもできました。

なびんちゅ

なびんちゅ沖縄の行事に興味がある方は、「ヌーバレー」は見てほしい行事の1つです。

現代における旧盆の意義

現代の沖縄においても、旧盆は家族や地域の絆を深める重要な行事として位置づけられています。しかし、近年は核家族化や都市化が進み、旧盆の行事が簡略化される傾向も見られます。それでも、旧盆の精神は根強く残っており、祖先を敬う気持ちは変わらず大切にされています。

高齢者の負担と地域の支援

近年は、旧盆の行事が高齢者にとって負担となるケースが増えています。特に料理の準備や掃除が大変であるため、地域の青年会やボランティア団体が協力して支援を行う動きが広がっています。

まとめ

沖縄の旧盆は、祖先を敬い、家族や地域の絆を深めるための大切な行事です。伝統的な儀式や行事を通じて、沖縄の文化や風習を次世代に伝えていくことが求められています。

沖縄の旧盆を通じて、地域の温かさや絆を感じることができるでしょう。沖縄に訪れる際は、ぜひこの伝統行事に触れてみてください。

コメント